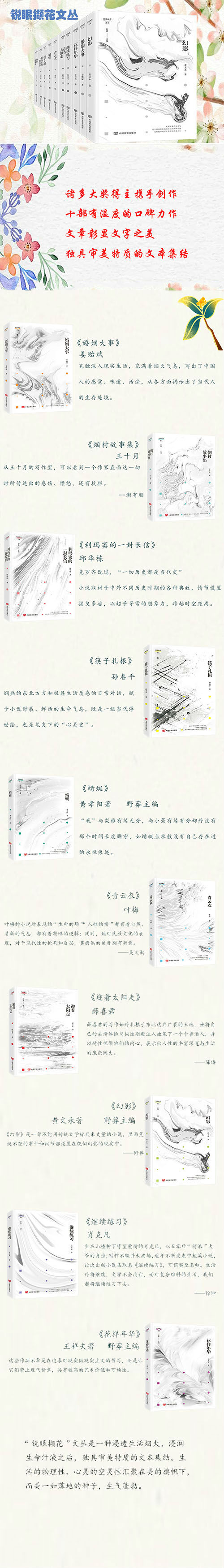

蜻蜓(黄孝阳)-图书推荐

编辑推荐

内容简介

这本小说集收录了黄孝阳的七篇小说:《蜻蜓》《阿达》《是谁杀死了我》《有时我会想起你》《爱上唐小鱼》《小男人》《救你不得》。《蜻蜓》里“我”与梨雅有缘无分,与小薏有缘有分却终没有那个时间长度厮守,如蜻蜓点水般没有自己存在过的永恒痕迹。《阿达》是作者最重要的中篇代表作品,主人公是“父亲”,一个多次成功的逃狱犯,无数草民心目中的英雄偶像;他的一再逃狱则是一出精心安排的戏剧。小说集中的其他作品也同样精彩,富有寓言色彩,想象力夸张,有的魔幻,有的诗意,有的凝练。

作者简介

黄孝阳,1974年生,江西抚州人。当代小说家,副编审,中国作协会员。著有长篇小说《众生:迷宫》《众生:设计师》《旅人书》《乱世》《人间世》《时代三部曲》,小说集《是谁杀死了我》《说说爱情吧》,文学理论集《这人眼所望处》等。曾获紫金山文学奖、《钟山》文学奖、金陵文学奖等,以及“中国好编辑”“中国书业十佳策划人”等荣誉。

目录

蜻蜓

阿达

是谁杀死了我

小男人

爱上唐小鱼

救你不得

精彩书摘

你可能没听过我的名字,但中国玩极限运动的高手都知道我。我叫释元。极限运动有很多种,攀岩、滑翔、高山滑雪、极限越野等。最主要的是滑板、直排轮滑、山地车。我这三个轮子都玩得不错,以滑板最好。一个据说拿过X Games大赛季军的美国人克鲁兹在互联网上看到我的视频与一些吹捧我的文章,便特意到北京找我。

我问他有什么事?

克鲁兹的中国话说得不大流利,借助那两只毛茸茸的手,倒是也把意思表达清楚了,问我是否有意去参加明年的X Games大赛,与世界顶尖高手同台献技。

我说没兴趣。谢过他,拔腿就走。这个讨厌的洋鬼子就大吼大叫,说网上的视频是假的,我不可能做出那种难度的动作。我没理他。傲慢的美国人啊!我跳上出租车,回到住处,在推开房门的一刹那,我感觉到自己的心脏要破碎了,像有人把拳头握成锥形,在胸口猛击一下。我沿着房门滑下去,大口喘气,再一点点咽下嘴里腥咸的液体,等眼睛适应光线,才发现这并非想象。黑暗中浮出几张脸庞。是大头。他的脸是斜的,上面写满仇恨与愤怒。“今天十一点,青山游泳馆。”

大头往我脸上吐了一口唾沫,带人走了。我在地板上放平身子。痰粘在脸上,湿湿的,是一个被撕裂永远不会痊愈的伤口。这是上天给我的惩罚,我必须心平气和地接受。黑夜拍打窗帘,拍打出一块块细微的让人黯然伤神的阴影。它们像是鸟蜷缩的翅膀。从窗帘底部漏下的光线是一堆明晃晃的几何体,与钻石差不多。但我捡不起其中一粒。

……

前言/序言

山花为什么这样红

在花开的日子用短句送别一株远方的落花,这是诗人吟于三月的葬花词,因这株落花最初是诗人和诗评家。小说家不这样,小说家要用他生前所钟爱的方式让他继续生在生前。我从很多的送别文章里也像他撷花一样,每辑选出十位情深的作者,将他生前一粒一粒摩挲过的文字结集成一套书,以此来作别样的纪念。

这套书的名字叫“锐眼撷花”,锐是何锐,花是《山花》。如陆游说,开在驿外断桥边的这株花儿多年来寂寞无主,上世纪末的一个风雨黄昏是经了他的全新改版,方才蜚声海内,原因乃在他用好的眼力,将好的作家的好的作品不断引进这本一天天变好的文学期刊。

回溯多年前,他正半夜三更催着我们写个好稿子的时候,我曾写过一次对他的印象,当时是好笑的,不料多年后却把一位名叫陈绍陟的资深牙医读得哭了。这位牙医自然也是余华式的诗人和作家:

“野莽所写的这人前天躺到了冰冷的水晶棺材里,一会儿就要火化了……在这个时候,我读到这些文字,这的确就是他,这些故事让人忍不住发笑,也忍不住落泪……阿弥陀佛!”“他把荣誉和骄傲都给了别人,把沉默给了自己,乐此不疲。他走了,人们发现他是那么的不容易,那么的有趣,那么的可爱。”

水晶棺材是牙医兼诗人为他镶嵌的童话。他的学生谢挺则用了纪实体:“一位殡仪工人扛来一副亮锃锃的不锈钢担架,我们四人将何老师的遗体抬上担架,抬出重症监护室,抬进电梯,抬上殡仪车。”另一名学生李晁接着叙述:“没想到,最后抬何老师一程的是寂荡老师、谢挺老师和我。谢老师说,这是缘。”我想起八十三年前的上海,抬着鲁迅的棺材去往万国公墓的胡风、巴金、聂绀弩和萧军们。

他当然不是鲁迅,当今之世,谁又是呢?然而他们一定有着何其相似乃尔的珍稀的品质,诸如奉献与牺牲,还有冰冷的外壳里面那一腔烈火般疯狂的热情。同样地,抬棺者一定也有着胡风们的忠诚。

一方高原、边塞、以阳光缺少为域名、当年李白被流放而未达的,历史上曾经有个叫夜郎国的僻壤,一位只会编稿的老爷子驾鹤西去,悲恸者虽不比追随演艺明星的亿万粉丝更多,但一个足以顶一万个。如此换算下来,这在全民娱乐时代已是传奇。

这人一生不知何为娱乐,也未曾有过娱乐,抑或说他的娱乐是不舍昼夜地用含糊不清的男低音催促着被他看上的作家给他写稿子,写好稿子。催来了好稿子反复品咂,逢人就夸,凌晨便凌晨,半夜便半夜,随后迫不及待地编发进他执掌的新刊。

这个世界原来还有这等可乐的事。在没有网络之前,在有了文学之后,书籍和期刊不知何时已成为写作者们的驿站,这群人暗怀托孤的悲壮,将灵魂寄存于此,让肉身继续旅行。而他为自己私定的终身,正是断桥边永远寂寞的驿站长。

他有着别人所无的招魂术,点将台前所向披靡,被他盯上并登记在册者,几乎不会成为漏网之鱼。他真有一双锐眼,撷的也真是一朵朵好花,这些花儿甫一绽放,转眼便被选载,被收录,被上榜,被佳评,被奖赏,被改编成电影和电视,被译成多种文字传播于全世界。

人问文坛何为名编,明白人想一想会如此回答,所谓名编者,往往不会在有名的期刊和出版社里倚重门面坐享其成,而会仗着一己之力,使原本无名的社刊变得赫赫有名,让人闻香下马并给他而不给别人留下一件件优秀的作品。

时下文坛,这样的角色舍何锐其谁?

人又思量着,假使这位撷花使者年少时没有从四川天府去往贵州偏隅,却来到得天独厚的皇城根下,在这悠长的半个世纪里,他已浸淫出一座怎样的花园。

在重要的日子里纪念作家和诗人,常常会忘了背后一些使其成为作家和诗人的人。说是作嫁的裁缝,其实也像拉船的纤夫,他们时而在前拖拽着,时而在后推搡着,文学的船队就这样在逆水的河滩上艰难行进,把他们累得狼狈不堪。

没有这号人物的献身,多少只小船会搁浅在它们本没打算留在的滩头。

我想起有一年的秋天,这人从北京的王府井书店抱了一摞西书出来,和我进一家店里吃有脸的鲽鱼,还喝他从贵州带来的茅台酒。因他比我年长十岁,我就喝了酒说,我从鲁迅那里知道,诗人死了上帝要请去吃糖果,你若是到了那一天,我将为你编一套书。

此前我为他出版过一套“黄果树”丛书,名出支持《山花》的集团;一套“走遍中国”丛书,源于《山花》开创的栏目。他笑着看我,相信了我不是玩笑。他的笑没有声音,只把双唇向两边拉开,让人看出一种宽阔的幸福。

现在,我和我的朋友们正在履行着这件重大的事,我们以这种方式纪念一具倒下的先驱,同时也鼓舞一批身后的来者。唯愿我们在梦中还能听到那个低沉而短促的声音,它以夜半三更的电话铃声唤醒我们,天亮了再写个好稿子。

兴许他们一生没有太多的著作,他们的著作著在我们的著作中,他们为文学所做的奉献,不是每一个写作者都愿做和能做到的。

有良心的写作者大抵会同意我的说法,而文学首先得有良心。