听感格局:汉语语音感知特征初探-图书推荐

内容简介

完整的语音格局应有三个方面:物理的、心理的和生理的格局。

《听感格局:汉语语音感知特征初探》讲的是心理方面。跟人们交际说话的声学格局所设想的声学空间一样,听觉格局设想人们交际中有一个听觉空间,每一个人的听觉空间里面听到的语音分布的位置都是一致的,因为系统一致,格局相同,所以人们相互说话可以听懂。我们的听觉实验的目标就要追求这种格局,实现系统的可视化。

所有语言当中的音位都是范畴。我们要证明范畴的性质和边界的状态:范畴是连续型还是离散型?边界是动态的还是稳态的?

《听感格局:汉语语音感知特征初探》为语言中一个个的音位找出边界,在同一个空间中画出图形,得到它们的分布模式。

只要是语言,就有格局在其中。

作者简介

石锋,南开大学教授,《南开语言学刊》主编,《实验语言学》名誉主编,Journal of Chinese Linguistics副主编,Lingua编委。专业领域为实验语言学,包括语言实验、田野调查、语言演化、语言接触和语言习得。已经在海内外发表论文200余篇,出版论著20余种,如《语音格局——语音学与音系学的交汇点》《语调格局——实验语言学的奠基石》等。

内页插图

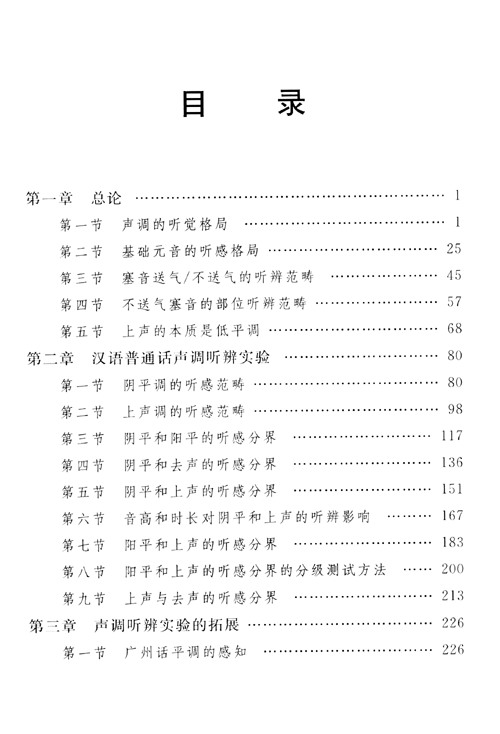

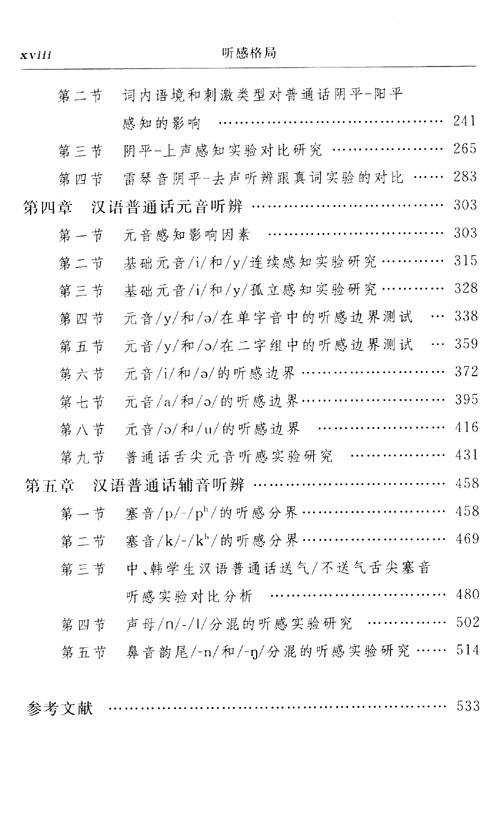

目录

前言/序言

我们在《语音格局——语音学与音系学的交汇点》(2008)和《语调格局——实验语言学的奠基石》(2013)之后,又一本书将要付梓,照例在前面向读者做些说明。这次要稍微长一点儿。

一、缘起

我们对听觉实验的探索性工作实际上最早是2000年,从测试粤语的长短a开始。一篇是香港话长短a听辨(石锋、刘艺2001),一篇是广州话长短a听辨(石锋、麦耘2003)。有字有词有句子,它不是简单的时长决定或者音质决定,而是时长和音质在不同语境下的互动作用。这给我留下了深刻的印象,引起我对听觉研究的浓厚兴趣。

早年间还看过王士元先生测试北京话第三声的变调(1967),利用130对上声十上声和阳平十上声的成对词语来测试北京话的上声变调。比如“有井”和“油井”,“骑马”和“起码”,北京人发音让人来听辨,正确率在49.2%~54.2%,包括发音人自己也听不出来,在50%上下浮动。这就意味着是闭眼瞎蒙的结果。我曾经给学生举过例子,如果有一个试卷是100道选择题,选择对一道就给1分,错了就不给分。完全不会的人去做,一般会得50分左右。得100分的难度跟得零分的难度是一样的。所以听辨结果是50%左右,说明了阳平十上声和上声十上声听起来是相同的,也就是,上上相连前字变成阳平。实际上人们说话当中,上声十上声和阳平十上声是有细微差别的,在听辨中把它范畴化了。

后来还有林焘、王士元(1984)的声调合成实验:“掰的”改变“的”的音高,就听为“摆的”;“鲜鸡”改变“鸡”的音高,就听为“险机”。这证明相邻字音的音高变化会改变声调的感知范畴。联系到美国Ladefoged和Broadbent(1957)把英语的bit、bet、bat、but这些词放在一个负载句里,改变负载句中的元音共振峰,这几个词就会听为不同的结果。证明了邻接元音的音质变化会影响元音的感知范畴。说明声调和元音的听辨都具有相对性,需要参照物。这都是听感测试的经典实例,给我们极大的启示,使我们对于听感测试总是跃跃欲试。

我们全面开始听觉实验是在2010年。当时语音声学格局出了《语音格局》和《实验音系学探索》两本书,在语调方面完成了陈述句、疑问句、焦点句的分析,《语调格局》和《语音平面实验录》也成书待印,我们终于可以有力量转向听觉。先头部队是1位博士生带领3位硕士生。以后逐年增加,3年后超过20人,5年后达到40余人。我们研究语调共投入超过50人,研究听觉力量超过40人。做一个格局就要这样投入三四十人,花上三五年时间。