1944:罗斯福与改变历史的一年-图书推荐

产品特色

编辑推荐

★要读懂20世纪,就必须要了解1944年。

——第二次世界大战的结局并非必然,更好的收场也可能只是空想。在1944年,盟军受到各种阻碍,或是希特勒的权力更加凝聚,都是可以发生但*终并未发生的故事。然而在这一年里,尽管付出了高昂的代价,民主依然得到了救赎。1944年是见证历史转折的一年,也是全面奠定战后国际格局的一年。

★一部纸上的好莱坞巨作,壮丽恢宏地呈现20世纪人类如何艰险走出至暗时刻,又充满无数令人动容的历史细节!

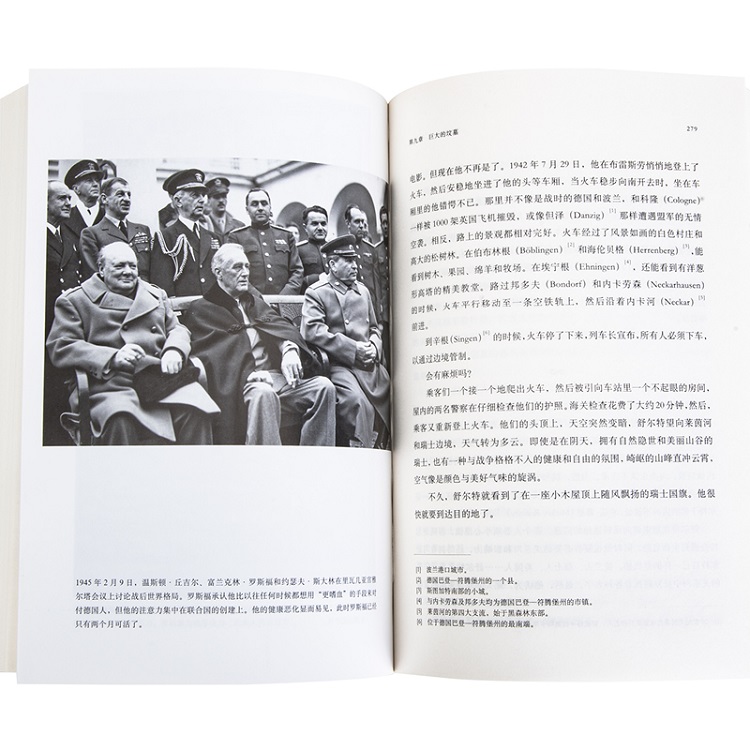

——作为著名的历史学家和天才的叙事者,温尼克为我们描绘了一幅栩栩如生的壮丽画卷。既有罗斯福、丘吉尔、斯大林等卓越领袖的博弈交锋,气势宏大而又残酷的战役描写,也有平民、官员、犹太人和普通士兵视角的精细探索。在他的笔下,遥远的历史场景一一复活重现。

★改变历史写作的经典之作

——这本书实际是从罗斯福的角度阐述的二战史,它讲述了罗斯福在经济崩坏、战争肆虐的年代里如何力挽狂澜,也毫不容情地指出他在纳粹大屠杀问题上的犹豫不决。即使是*具智慧的人也会有道德盲点,胜利的欢呼也不足以掩盖亡灵的悲鸣。政治、战争、人性在温尼克笔下交相辉映,促使我们在半个多世纪后的今天反躬自省。

内容简介

1944见证了罗斯福的连任与他在战时领导力的高峰,见证了****的诺曼底登陆、巴黎的解放,以及奠定了日后和平局势的各种混乱的会议。

1944同样也不会忘记希特勒的“zui终解决方案”(针对欧洲犹太人的系统化的种族灭绝计划),数百万犹太人的性命垂危,罗斯福的犹豫不决。盟军在诺曼底登陆作战的同时,纳粹正在加快屠杀欧洲犹太人的速度。

赢得战争的胜利是拯救犹太人*好的方案吗?解救犹太人是否会妨碍盟军打败希特勒的计划?在这一年里,罗斯福做了无数艰难的决定,但如何挽救欧洲犹太人的生命,似乎变成了一个无法掌控的挑战。

第二次世界大战的结局并非必然,更好的收场也可能只是空想。在1944年,盟军受到各种阻碍,或是希特勒的权力更加凝聚,都是可以发生但最终并未发生的故事。然而在这一年里,尽管付出了高昂的代价,民主依然得到了救赎。

同样在这一年里,反犹主义思潮占主流的美国国会在各方面压力下,成立了战时难民委员会,以拯救纳粹屠刀下的犹太人,这标志着美国对大屠杀的正式干预。但*好的时机,在欧美各国关闭接收犹太移民的时候,已经错过了。

在这个壮丽的故事里,杰伊•温尼克以****的广阔跨度,捕捉到了历史的转折。但这些转折依然无法回答一个问题:如果美国早日采取行动,还能拯救多少犹太人?

作者简介

杰伊•温尼克(Jay Winik)

美国重要历史学家之一,以其天才和创造性的历史研究方法而闻名。他的著作《1865年4月》(April 1865)曾登上《纽约时报》图书畅销榜*一名,此书获得了广泛的国际赞誉,历史频道据此书改编的获奖纪录片受到5000万观众的关注。同时他也是《华尔街日报》和《纽约时报》的长期撰稿人。被《巴尔的摩太阳报》(Baltimore Sun)评为“*出色的公众历史学家之一”。

杰伊•温尼克的其他著作包括《大变革:美国与现代世界的诞生,1788—1800》(The Great Upheaval: America and the Birth of the Modern World, 1788-1800)、《悬崖边缘:里根时代的幕后传奇与冷战时代的男女》(ON THE BRINK: The Dramatic Behind the Scenes Saga of the Reagan Era and the Men and Women Who Won the Cold War)等。

精彩书评

“要读懂20世纪,就必须要了解1944年。杰伊•温尼克用他一贯的伟大研究和叙事才能,为我们再现了这戏剧性的一年。”——沃尔特•艾萨克森,《史蒂夫•乔布斯传》作者

“罗斯福是20世纪或任何世纪以来都难得一见的政治家,似乎从不恐惧未来。”——以赛亚•伯林

在通过灵活的切换,温尼克将二战的新闻报道与领袖们生活中令人惊讶的细节编织在一起……他对集中营后勤的叙述令人难忘,而那些绝望地尝试停止这场大规模谋杀的人们的故事具有电影般的力量。——莉莉•罗斯曼(Lily Rothman),《时代》杂志(Times)

作为一本讲述罗斯福在1944年的书,这本书实际上是从罗斯福的角度阐述了第二次世界大战扣人心弦的方方面面的历史,也包括丘吉尔、希特勒、普通士兵和平民视角的深刻洞见,以及欧洲犹太人的巨大痛苦,其广阔全面令人赞叹。正如温尼克所言,1944年可能是“改变历史的一年”,而《1944》则是一部改变历史写作的作品。——安德鲁•罗伯茨(Andrew Roberts),《大师与指挥官》(Masters and Commander)作者

温尼克是一个天才的叙事者,尤擅在特定的历史时刻中发现普遍的意义。在这本书里,他将视线转向划时代的“1944”,重塑了我们的生活方式的一年。他以优雅和充满活力的文笔,讲述了一个至关重要的故事,将遥远时光还原为栩栩如生的生活。一场了不起的阅读体验。——乔恩•米查姆(Jon Meacham),普利策奖获奖作《美国狮子》(American Lion)作者

目录

【序言】斯芬克斯

【第一部分】1944年春:万事俱备

第一章德黑兰

第二章“我想睡觉,一天睡上十二个小时”

第三章逃亡(上)

第四章逃亡(下)

第五章“这是1944年”

第六章“1944年,胜利属于我们吗?”

【第二部分】通往1944年的路途

第七章开端

第八章上帝的磨坊

[希特勒现在正以前无古人、后无来者的霸主姿态横跨于欧洲大陆之上。俾斯麦不曾做到这一点,拿破仑也没有,甚至连恺撒也从未夺取过如此广阔的领土,奴役过这么多的人民。现在一整个大陆都在元首的掌握之中。然而,这仅仅是个开始。在苏联被占初期,希特勒和第三帝国做出了另一个重大决定:彻底处理犹太人问题。]

第九章巨大的坟墓

第十章里格纳

第十一章1943年

[当胜利无望的德军乱作一团,当业已低迷的军队士气一落千丈,他手下那些最杰出的将领不愿再听从他的指挥,当盟军登陆那不勒斯,罗斯福和丘吉尔已做好进军法国的准备,而苏联正在准备西进,当他自己的祖国遭到轮番夜间空袭,他的人民穷困潦倒,希特勒却埋首于一个虚幻的世界,彻底陷入幻想、偏执和厌世之中。]

第十二章“美国政府纵容犹太大屠杀”

【第三部分】宿命抉择

第十三章知与无知的困境

第十四章风中沉寂

[1943年11月3日,德国人举行了一场美其名曰“丰收节”的活动,当日在森林里枪杀了1.8万人。然而,即便马伊达内克如此恐怖,它还不及最可怕的奥斯维辛集中营。奥斯维辛孑然独立在所有集中营之中,那里徒留风声与寂静陪伴着亡魂。]

【第四部分】1945年

第十五章终结日

[于此,战争既荒诞又宏大的一面显露了出来:当枪声渐落,胜利的游行最终逐渐消失,国旗在微风中再次得意洋洋地飘荡着猎猎作响,当街头的舞蹈停止,炽热的城市灯光最终熄灭,大屠杀的全景才清晰起来。时至今日,光阴的甬道里仍有回响,时而沉寂,时而喧嚣——撕裂又沉痛,那是百万亡灵留在历史里的悲吟。]

致谢

注释

精彩书摘

那是一片荒凉的不毛之地。

阳光猛烈地炙烤着布满岩石的大地,巨大的沙丘在日光下泛着亮光,如同大西洋中波光粼粼的白色泡沫。高温让人们产生了幻觉。此地距离海岸线十分遥远,几乎无路可行,仅有的几条羊肠小道上布满了地雷。当陆军元帅埃尔温·隆美尔受命指挥利比亚的德意志非洲军团时,英国人并未预见到危机的到来。

同美国内战时期著名的南森·贝德福德·弗瑞斯特(Nathan Bedford Forrest)将军一样,隆美尔是一位杰出的战略家,也是闪电战大师,总能巧妙地见缝插针。跟拿破仑一样,手下人对隆美尔十分崇拜,甘愿为他赴汤蹈火。他经常出生入死,在前线指挥并四处奔波,这一点同成吉思汗十分相似。他精明能干、身材颀长,有勇有识又富有骑士精神,是德国最出色的指挥官。他声名远播,就连丘吉尔也对他赞赏有加。尽管患有衰弱头痛,还有些神经质、高血压和关节痛(这是风湿病导致的),他仍是德军高级将领中独一无二的人物。直言不讳的他曾敦促德国元首提早结束战争,希特勒却对他的建议置之不理。

隆美尔始终坚持浴血奋战。在美国人开火之前,他和英国人在绵延数百英里的沙漠中持续迂回了整整14个月。一开始,运筹帷幄的他智取英军,将他们赶到了埃及,英军只在利比亚港口城市图卜鲁格留下几处孤零零的军事要塞。1941年整个夏天和秋天,丘吉尔竭尽全力强化临时堡垒,全力对抗隆美尔的侧面进攻。这是他们在沙漠中的最后防线。

有时两军也会借着明亮的月光发起冲锋和撤退,但双方都未能给予对方致命一击。盟军的士兵也不得安生:他们不得不绞尽脑汁盘算自己如何才能逃出这片绵延数百英里的灼热荒野。同英国皇家海军一样,他们利用指南针和星空作为导航。夜幕之下的行动往往很冒险:坦克纵队停止行军,大家都不知道敌军是在50英里之外,还是近在咫尺。四处飞扬的尘土无处不在——众士兵的护目镜、靴子、内衣上到处都是,就连头发里也全是土块,这可谓是他们最大的敌人之一。大家极目远眺,映入眼帘的只有丑陋不堪、荒凉贫瘠的土地和坦克履带碾压的痕迹,以及之前的交锋留下的爆胎。高温与大风让他们的境况都好不到哪儿去,不论白天还是晚上,臭气、尘土和汗水将众人团团围住。一打开罐头食品便会吸引一大堆蚊虫,围着他们上下翻飞嗡嗡不停。

就是在这样的条件下,隆美尔趁着丘吉尔与罗斯福在6月会晤之机拿下了图卜鲁格,然后开始向开罗进军。英国决定阻击德国人,并开启将他们赶回老家的进程,他们等待着美国的加入。

10月23日,英国发动第二次阿拉曼战役,对隆美尔进行反击,杀气腾腾的苏军在斯大林格勒逼退纳粹军队,美国最终决定参战。一支由670艘舰艇组成的舰队(包括商船、战船和运兵船)运送10万余名突击队员穿越大西洋,向遥远的北非战场进发。还有100多艘战舰将从美国出发。同时,随着决战的临近,华盛顿和伦敦的气氛前所未有地紧张起来——这一局的成败就取决于机密的保守了。无疑,美国军队尚是初出茅庐,他们将在与敌军的血战中成长。

疲惫不堪的艾森豪威尔忧心忡忡,由于长时间俯看地图和报告,他的肩膀突发痉挛。他的呼吸也出现了问题,因为他不停抽烟,每天要抽上三包。有一阵子他不得不弓着背走路。

作战计划要求部队在夜色掩护下抢滩,但是艾森豪威尔十分清楚,此前美军从未在远离基地的情况下在夜晚登陆敌军海岸线。指挥所设在直布罗陀巨岩下的一条黑漆漆的地道里。在战役打响的前夜,艾森豪威尔就睡在战地指挥所的行军床上。他迟疑不决地写下了这样一段话:“战斗即将打响……我们必须背水一战。”乔治·巴顿将军则自信得多。他高声对自己的手下喊话:“我才不相信狗娘养的海军能在离岸100英里的地方跟我们接头……有什么关系,把我们送到非洲,我们自己走过去!”

此时,在4000英里以外的凯托克廷山区(Catoctin Mountains),罗斯福正在他的香格里拉总统别墅(即今天的大卫营)试着放松身心,却没有丝毫作用。远离了首都无休无止的政治缠斗和逐渐迫近的北非战役,总统一会儿摆弄一下他的集邮册,一会儿玩下单人纸牌游戏,时而读上几篇廉价小说,时而悠闲地躺在门廊下。他的俏皮话和玩笑不见了,一贯的热情也消失了。要是他还能走路,他肯定会踱来踱去。他那颗悬着的心始终无法放下。

行动于香格里拉时间星期六夜晚零点拉开序幕:此时的北非海岸正在迎接黎明。