杜月笙正传-图书推荐

产品特色

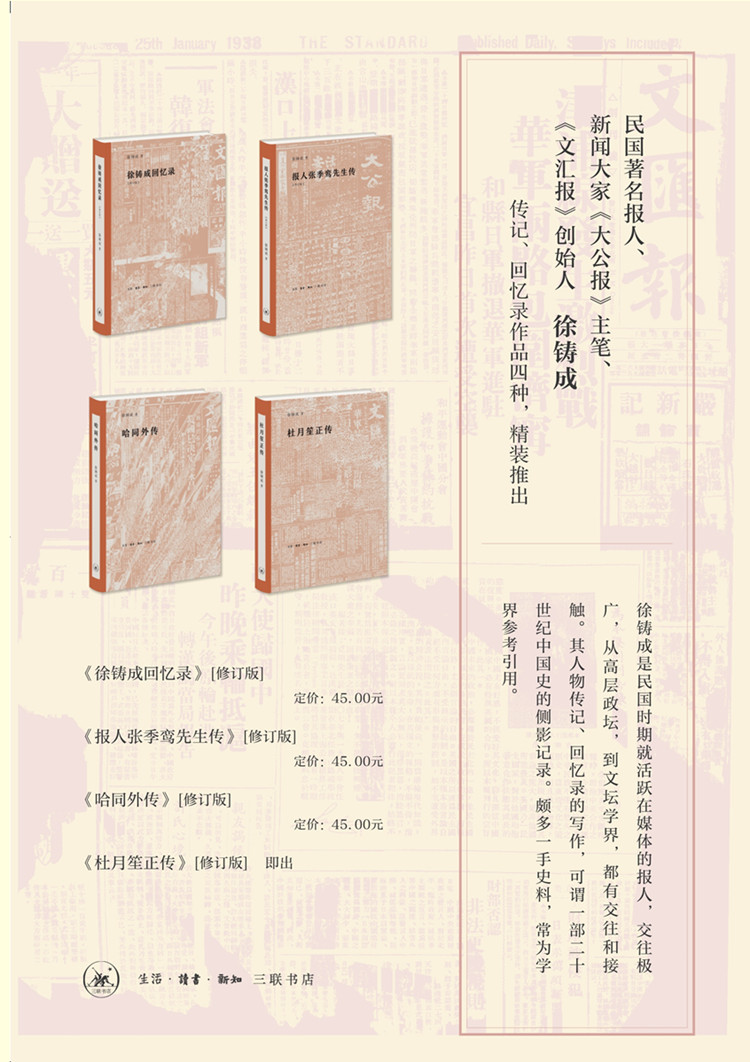

编辑推荐

今人提及杜月笙,肯定会想到叱咤风云的上海黑帮头目。但杜月笙其人其事,要远比上海滩老大的面目更为丰富。徐铸成作为民国报人,既是杜月笙同时代人,有亲历性,更会写得一手漂亮的掌故文章、报界旧闻,因此,这种“正传”“再现”,就有相当的价值。

内容简介

《杜月笙正传》先于1981年间的上海《青年报》上连载,后由浙江人民出版社1982年出版。杜月笙是中国近现代史上的两位重要人物,也是上海滩上的“闻人”。徐铸成先生为他立传,既是普及历史知识,也是拨开迷雾,重述史实。“正传”就是正说,“实事求是地是一说一,是二说二”,再现历史人物之本来面目。

作者简介

徐铸成(1907—1991),江苏宜兴人,中国著名记者、新闻评论家和新闻学家。1927年进入国闻通信社从事新闻工作,后在《大公报》任记者、编辑、编辑部主任、桂林和上海版总编辑,系上海和香港《文汇报》主要创办人,先后任总主笔、总编辑和社长,是中国现代报业史上一些重要事件的参与者,亦是半个多世纪政海波澜中许多重要人物及活动的见证人。一生著述颇丰,撰写了大量新闻评论和通讯、游记和杂文,晚年除了撰有不少回忆新闻生涯中亲历亲闻的文字外,还从事传记文学创作,并致力于新闻传播教育事业,兼任复旦大学、武汉大学等校教授,主持创办厦门大学新闻传播系,对一些新闻理论问题和实践活动做了回顾和总结。

目录

前言 ··· 1

楔子 ··· 3

早年的历程 ··· 11

青出于蓝 ··· 22

几个侧面 ··· 31

鲜红的血迹 ··· 40

跻身工商界 ··· 49

轰动一时的闹剧 ··· 56

三头六臂 ··· 65

国难当头 ··· 70

恒社 ··· 81

“八一三” ··· 91

香港四年 ··· 100

雾重庆 ··· 116

物资“交流” ··· 126

“衣锦荣归” ··· 137

彷徨狡兔 ··· 148

尾声和小议 ··· 160

附录

为什么给杜月笙立“传” ··· 167

精彩书摘

附录 为什么给杜月笙立“传”

徐铸成

从1959年《辞海》开始编写起,我就断续地参加了一部分工作。当时有些戒律,活着的人一律不收入辞书,说是尚未“盖棺论定”,怕以后有变。在那个年月,也真是难说的,说不定哪一天狂风飙起,会有一批原来是十全十美的好人,被涂上各种颜色,甚至被打入十八层地狱。对于已经过去的近、现代人物,也限制很严,好人,只收到某一“级别”,而且要用阶级的显微镜看看,是否有瑕疵。坏人,则除大奸大恶外,从严收录。进入辞书,仿佛是一种政治待遇。

当时的报刊、书籍,谈今说古,选题标准大抵也是如此。

十年动乱,把现实和历史隔绝了!

许多历史书籍以及珍贵史料,都被目为“四旧”而被破除、焚化了。

造成的后遗症之一,是使人们特别是青年一代,对昨天和前天的茫然无知。

记得“四人帮”垮台的次年,我曾看过一次话剧《西安事变》,发现前后左右有些青年观众,不时窃窃私议:张学良是怎样的人物?杨虎城是否地下党员?宋子文究竟是好人还是坏人?端纳又是什么角色?当时我曾默想,这种情况,过去有过没有?我们在青年时代,对于已过去四五十年的人物、事件,如曾国藩、李鸿章、康有为……以及甲午战争、戊戌政变、八国联军等等,虽然不是“如数家珍”,大体总还是了解的,因为中小学就有历史课,记述往事的文章、笔记随时可以看到。

党的十一届三中全会以来,一切拨乱反正,讲求实事求是。关于历史的书籍,出版得多了,许多曾有争议的历史问题,通过讨论,逐一得到比较一致的结论;很多被歪曲过的人物,也已还其本来面目。这个风气的开创,已为繁荣文化、提高精神文明,打下了基础。

在这种风气的鼓舞下,这两三年来,我不揣愚陋,把过去的经历和见闻,系统或片断地陆续写了出来,迄今粗粗估计,约达七八十万字,分别在上海、四川、香港出版了四本书,算是对喜出望外的新时代——真正有了希望的时代,尽一点绵力。

去年夏天,朋友们鼓励我写一篇杜月笙传。我认为,以这个人物为核心,特别对青年读者介绍一点旧上海、旧中国的概貌,作为“温故知新”,是有一定意义的,因此,轻易地接受了这个建议。想不到在铺纸落笔时,困难就一个接一个地来了,首先是我对这个人和这个“社会”的了解不全、不深;其次,所能搜集到的材料也不够系统、真实。

还有,当报纸将连载的预告刊出以后,他的家属以及海内外多少和他有点关系的人,相当敏感,怕我会大加“讨伐”。这也难怪,因为“久已夫”所形成的风气,写好人要好上加好,从来没有一点缺失,而且三代都是革命至少是进步的。坏人要坏上加坏,红眉毛,绿眼睛,双手沾满了人民的鲜血,哪怕是极小的好事也没有做过,即使有,也一定是“两面三刀”,伪装骗人。杜月笙是横行上海、闻名中外的大流氓,又是“四一二”反革命事件的帮凶,自然不在话

下了。

能不能突破这个“框框”,对这样一个人物,也本着实事求是的精神,来加以介绍呢?我想试试。

硬着头皮,伏案写了一个夏天,总算把它写出来了。常常是满头大汗,主要倒不是溽暑,而是对有些材料的考证、取舍,很费周章。还有,如果不把当时的背景和关联的人物交代清楚些,中年以下的读者怕不易了解;而把材料铺得太开阔,又怕失去“正传”的主题;对于一事的功罪,究竟如何才评议得恰如其分,当然更要反复推敲。我的想法,即使像这样一个反面人物,也不该对他乱泼污水;他曾经做过的一些好事,不必乱猜他的动机如何,而不予肯定。

评议历史人物,该像“庖丁解牛”一样,摸清情况,一刀下去,骨头是骨头,肉是肉,分解得清清楚楚。我没有学好历史辩证法,所操的,是一把钝刀,肢解的结果,自然难免有骨肉不清,甚至连皮毛也没有刮净的地方。

前面的几段,陆续在报上刊载后,据朋友们告诉我,在邮局报亭前排队买报的,还是中老年的同志为多,可见我写的还不够通俗。因此,在写后面几节时,在这方面就多加注意。浙江人民出版社愿出单行本,我又从头加以补充整理,吸收了读者提供的大量宝贵材料,并加了一些注释。当然,缺漏和不实的地方,肯定还是不少的。

写成以后,我曾去苏州、无锡及故乡宜兴游览了半个月,曾接触不少青年工人、职员,当我被介绍说是“老报人”时,一般是茫然的,后来提到最近曾写过“杜月笙”,青年们就点点头,含笑相问,仿佛是老朋友了。

这使我很有感触。由此可见,青年们是多么需要历史知识,特别是近、现代史。除正规的、系统的历史著作和课本外,笔记、野史、人物传记,都可以弥补这方面的不足,因为经过“那个”十年,留着很大一段空白呵!

这个“正传”,是一个尝试,我今后还打算写点其他人物。特别想抛砖引玉,希望更有条件的同志们,响应党的号召,多写出有关近、现代史的好书来。

1982年春节前夕