最好与坏的时代:局中人/收录载沣荣禄苏曼殊端方徐世昌邵飘萍郑孝胥等名人展现真实的清末明初之历史书籍-图书推荐

基本信息

书名:最好与最坏的时代(第1部):局中人

定价:48.00元

作者:王学斌

出版社:东方出版社

出版日期:2013-10-01

ISBN:9787506065252

字数:

页码:384

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品标识:jd11337721

编辑推荐

n清末明初是当今人们最为关注、议论最多的时代之一,《最好与最坏的时代(第1部):局中人》所选人物,或为当时之亲贵、朝臣、政要,或为文人、遗老、知识分子,形色各异,所不同的是,他们的命运与彼朝彼代的时局形势息息相关,是了解清末明初这个时代的窗口。

内容提要

人人心中都有一个理想时代。一如当今的民国热,对当代的许多人来说,民国或许就是他们心中的黄金时代。而清末民初,在李鸿章的眼中,乃“三千年未有之大变局”。所以好时代还是坏时代,都不是绝对,本书所写的载沣、荣禄、端方、徐世昌、邵飘萍、柳亚子、郑孝胥等,便是深深嵌在这清末明初“变局”里的“局中人”。

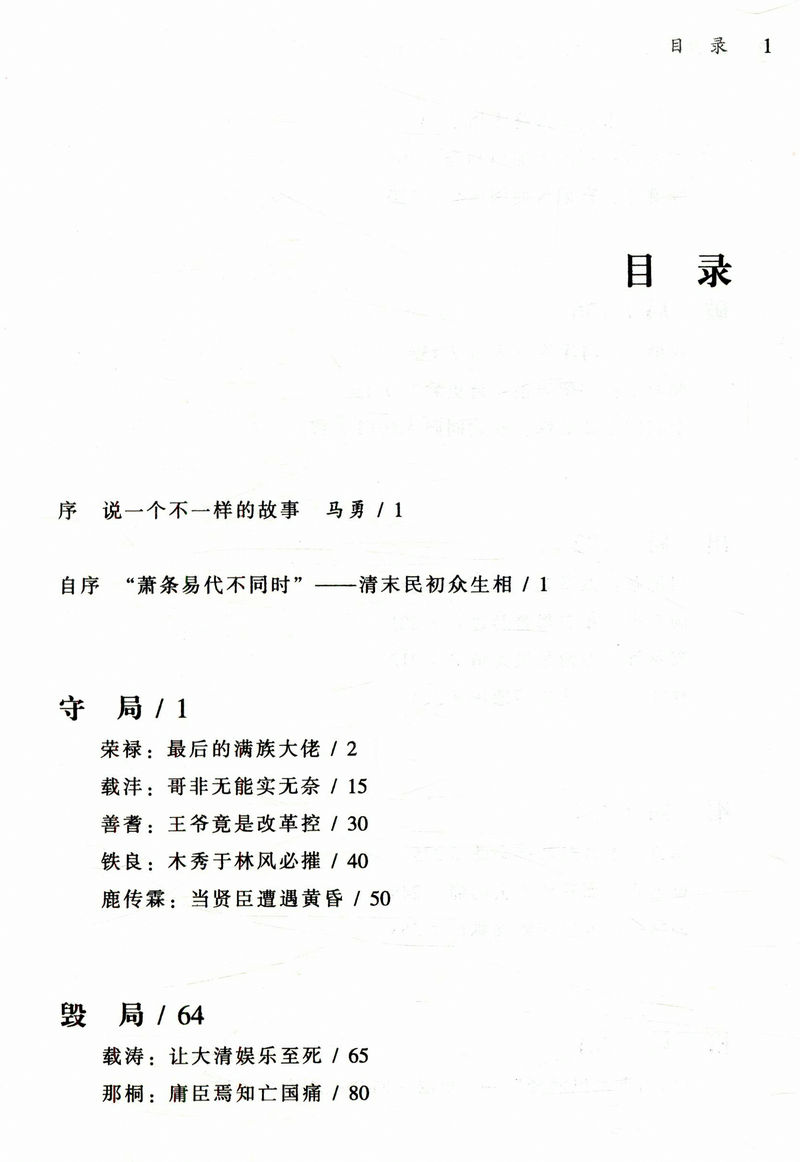

目录

序说一个不一样的故事

自序“萧条易代不同时”——清末民初众生相

守局

荣禄:最后的满族大佬

载沣:哥非无能是无奈

善耆:王爷竟是“改革控”

铁良:霸气外露的代价

鹿传霖:当贤臣步入黄昏

毁局

载涛:让大清娱乐至死

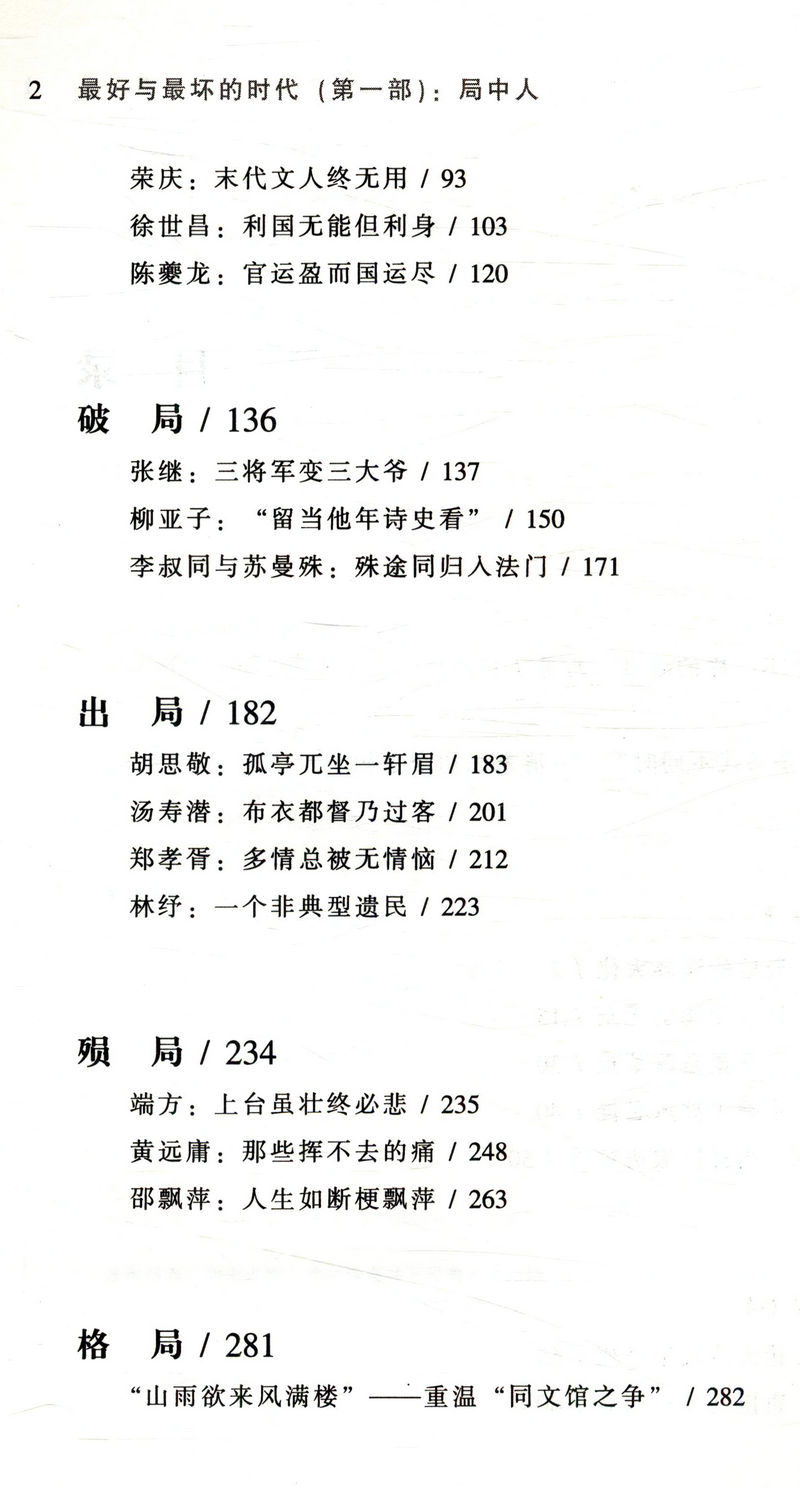

那桐:庸臣焉知亡国痛

荣庆:末代文人终无用

徐世昌:利国无能但利身

陈夔龙:官运盈而国运尽

破局

张继:三将军与老油条

柳亚子:“留当他年诗史看”

李叔同与苏曼殊:殊途同归入法门

出局

胡思敬:孤亭兀坐一轩眉

汤寿潜:布衣都督乃过客

郑孝胥:多情总被无情恼

林纾:一个非典型遗民

殒局

端方:上台虽壮终必悲

黄远庸:那些挥不去的痛

邵飘萍:纷扰乱世一飘萍

格局

“山雨欲来风满楼”——重温“同文馆之争”

醒睡古今真难辩

日记里的辛亥年

别样的一九一九

附录民国太迷人了!

参考文献

跋用怎样的态度看那个时代

作者介绍

王学斌,中央党校文史部讲师,毕业于北京师范大学历史学院中国近现代史专业,历史学博士,中国社会科学院近代史研究所博士后,主要研究方向为晚近学术思想史、文化史及民国人物研究,先后在《高校理论战线》《社会科学战线》《文献》等学术核心刊物发表论文十数篇。闲暇之余,撰文自润,已在《书屋》《中国新闻出版报》《文艺报》《名人传记》《中国经营报》等国内报刊发表随笔、杂文、时评近百篇。已出版著作有《民国底气:腹有诗书气自华》《民国音乐:未央》(与人合著)等。

文摘

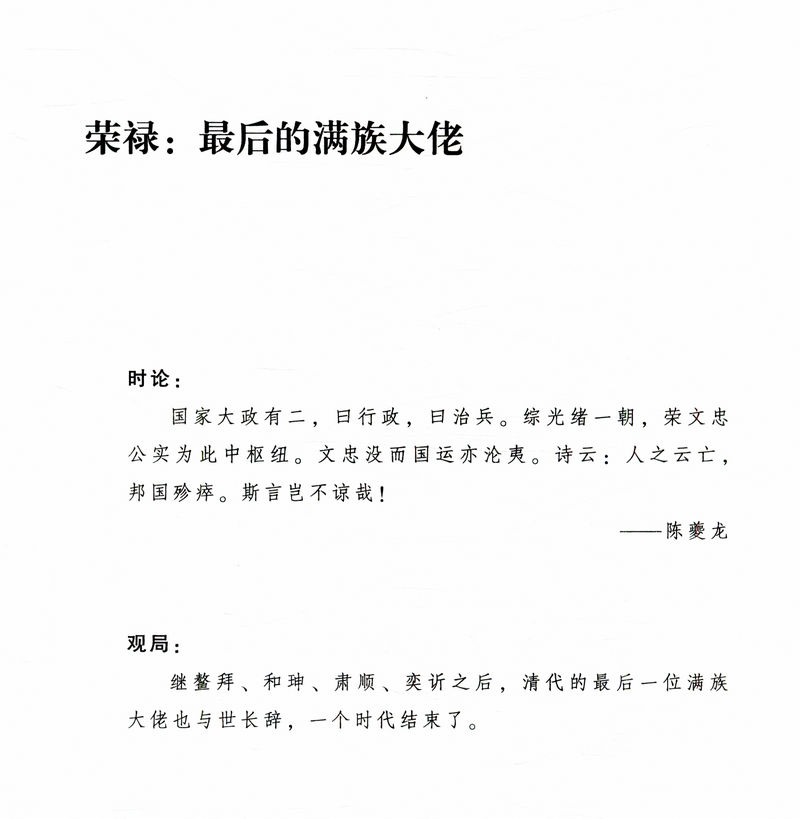

荣禄:最后的满族大佬

时论:

国家大政有二,曰行政,曰治兵。综光绪一朝,荣文忠公实为此中枢纽。文忠没而国运亦沦夷。诗云:人之云亡,邦国殄瘁。斯言岂不谅哉!

——陈夔龙

观局:

继鳌拜、和珅、肃顺、奕之后,清代的最后一位满族大佬也与世长辞,一个时代结束了。

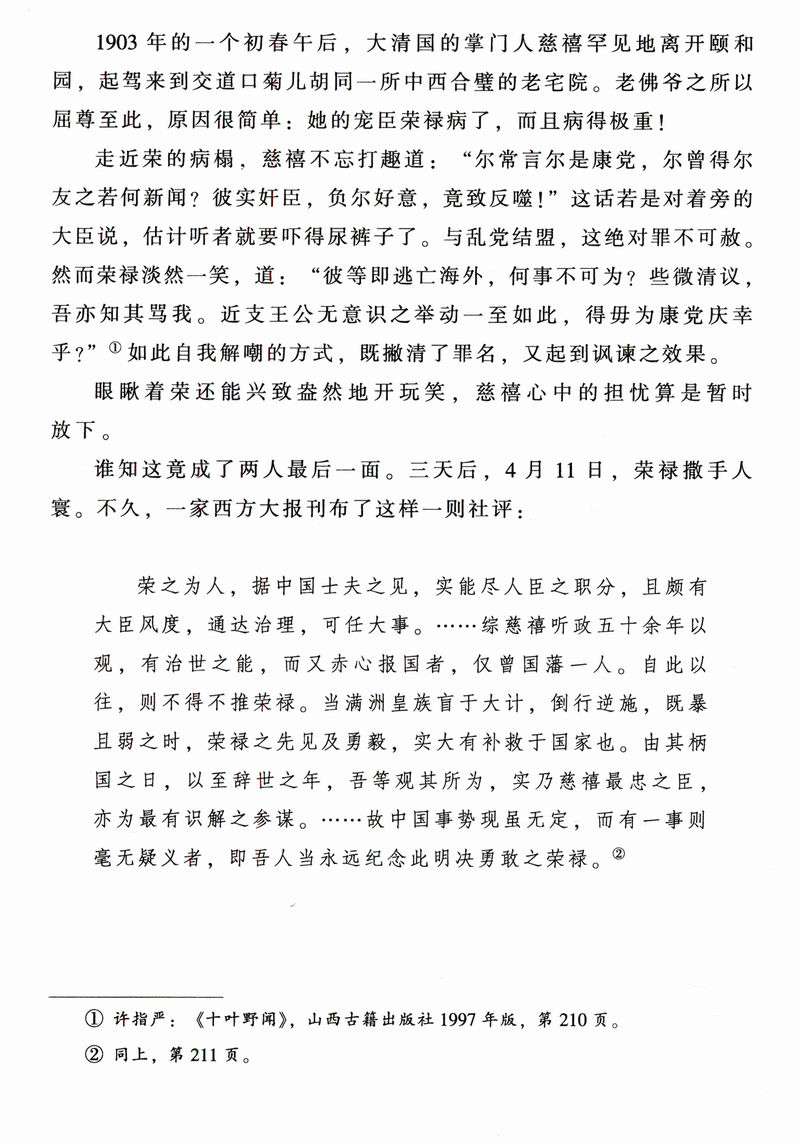

1903年的一个初春午后,大清国的掌门人慈禧罕见地离开颐和园,起驾来到交道口菊儿胡同一所中西合璧的老宅院。老佛爷之所以屈尊至此,原因很简单:她的宠臣荣禄病了,而且病得极重!

走近荣的病榻,慈禧不忘打趣道:“尔常言尔是康党,尔曾得尔友之若何新闻?彼实奸臣,负尔好意,竟致反噬!”这话若是对着旁的大臣说,估计听者就要吓得尿裤子了。与乱党结盟,这绝对罪不可赦。然而荣禄淡然一笑,道:“彼等即逃亡海外,何事不可为?些微清议,吾亦知其骂我。近支王公无意识之举动一至如此,得毋为康党庆幸乎?”如此自我解嘲的方式,既撇清了罪名,又起到讽谏之效果。

眼瞅着荣还能兴致盎然地开玩笑,慈禧心中的担忧算是暂时放下。

谁知这竟成了两人最后一面。三天后,4月11日,荣禄撒手人寰。不久,一家西方大报刊布了这样一则社评:

荣之为人,据中国士夫之见,实能尽人臣之职分,且颇有大臣风度,通达治理,可任大事。..综慈禧听政五十余年以观,有治世之能,而又赤心报国者,仅曾国藩一人。自此以往,则不得不推荣禄。当满洲皇族盲于大计,倒行逆施,既暴且弱之时,荣禄之先见及勇毅,实大有补救于国家也。由其柄国之日,以至辞世之年,吾等观其所为,实乃慈禧最忠之臣,亦为最有识解之参谋。..故中国事势现虽无定,而有一事则毫无疑义者,即吾人当永远纪念此明决勇敢之荣禄。

至此,继鳌拜、和珅、肃顺、奕之后,清代的最后一位满族大佬也与世长辞,一个时代结束了。

早年沉浮

能成为满族大佬,这与荣禄早年的不堪经历密切相关。

荣是个标准的“军二代”。荣禄祖上世代从军,为大清朝屡立功勋。远了不说,他祖父在镇压回疆时捐躯,老爹也不甘其后,在剿灭太平天国的战斗中阵亡。一门两代忠烈,朝廷特意赐修“双忠祠”,以示表彰。

好的出身,自然保证荣禄一进官场便春风得意,直接恩荫为工部主事。更牛的是,人家荣禄还有非常硬的关系。他有两个妹妹,一个嫁给晚清唯一的旗人状元崇绮,另一个嫁给宗室昆冈。崇绮的老爸是道光朝的大学士穆彰阿,昆冈后来成为大学士。一个妹夫是大学士之子,一个妹夫是未来的大学士,荣禄堪称左右逢源,“官系”无边。

当然人家荣禄也不是吃白饭的。上班不久,宫中发生大火,刚好荣禄当天值班,他率领众侍卫奋力灭火。恰在此时,咸丰皇帝在远处督察救火情况,他遥望一人身着绛色官袍,不顾个人安危,在火海中不断进出抢险。于是他询问身边御前大臣,这个年轻人是谁。下人告知此人叫荣禄。不久,咸丰便召见荣禄,了解到其家三世皆为国效劳,两代捐躯,禁不住心生钦佩,将户部银库郎中的肥差赐给了这位“救火队员”。

咸丰末年,肃顺一人专权,横行无忌,朝中大臣莫不惧他三分。肃顺有一癖好,喜欢收集西洋金花鼻烟壶。当时有位陈姓尚书,同荣禄家是故交,知道荣家有几个精品鼻烟壶,于是上门求索。荣母念及多年交情,尽数送给陈尚书。这陈尚书得到后立马转赠肃顺,并告之此物来自荣家。

孰料这肃顺欲壑难填,居然仍派人上荣家继续索要。迫于无奈,荣禄只得据实告知,家里已无此物。索要不成,肃顺十分不爽,认定荣禄是厚于陈而薄于己,时常假公济私,给荣穿小鞋。又一次,肃顺听闻荣禄家有良驹一匹,乃新疆特产,中原罕见,于是命人来要。荣禄早就受够了肃顺的贪婪,一口回绝了对方要求。这让肃顺恼羞成怒,很快便在一次公务会议上假借事由,当面训斥荣禄,并扬言要对其重重惩治。当时荣禄还是个正义感很强的青年,既然你肃顺容不下我,那索性不伺候你了。荣禄立即交上辞呈,闲居避祸。①

出来混,总是要还的。没几年,咸丰驾崩,肃顺气焰愈加嚣张。慈禧、奕等人为了保住大清社稷,夺回重权,决定发动政变,处置肃顺等顾命大臣。考虑到荣禄与肃顺之间的恩怨,慈禧将其秘密收入麾下,作为奇兵。荣禄果然不负众望,与醇亲王奕訢联手,以迅雷不及掩耳之速擒获肃顺等人,并亲自将其送到菜市口问斩。

细数清代二百多年的历史,像荣禄这样出身好、“官系”硬的八旗子弟,实在是多如牛毛,不胜枚举。然而同时又像他这样忠心耿耿、办事干练的,则凤毛麟角,少得可怜。所以,慈禧将其列为重点培养对象。数年间,荣禄节节攀升,将工部尚书、步军统领和总管内务府大臣三大要职一并收入囊中。此时,他尚不到四十岁。

按照清制,内务府一差,同御前大臣、军机大臣在权力分配上呈三足鼎立之势。上朝时,御前位列最前,但尊而不要;军机位置次之,但权而要;内务最后,却亲而要。可见内务府大臣是个能够时常与太后接触的好差事。况且荣禄握有全国的工程审批与营造大权和一支精锐的京城卫戍部队,可谓集宫廷、朝堂及市井大权于一身,不知惹来多少同僚的羡慕嫉妒恨。

不出三年,荣禄便尝到了“木秀于林风必摧之”的苦涩。光绪四年,贵州巡抚出缺,奕征求慈禧意见,应派谁去补缺。当时慈禧正为军机大臣们争权夺利的情形所困扰,于是决定杀鸡儆猴,脱口而出:“着沈桂芬去!”

此旨一出,内外一片哗然。群臣纷纷议论,认为巡抚乃二品官,沈桂芬现任兵部尚书,又是军机大臣,官居一品,宣力有年,不宜左迁边地。祖宗之法,朝廷旧制,不应随意更改。

..

媒体推荐

写晚清民国间的雅人,须有雅人深致。作者浸润史料有年,笔耕不辍,得之矣。

——中国人民大学政治系教授张鸣

历史学就是要学会讲故事,讲述一个不一样的新鲜故事,吸引读者,启发智慧。学斌就属于很会讲故事的人。

——中国社会科学院近代史研究所研究员、博导 马勇

清末民初不是好时代,却一定是大时代。何谓“大”?变局也,转型也,发凡起例创制也。凡此时代,风云际会、思想激荡、制度递嬗,各色人等每每急于粉墨登场。

若想参透此局,常须撷取独特视角,关注典型人物,梳理海量史料。本书恰为此种佳构。

——北京师范大学历史学院教授孙燕京

作者对于历史不仅有着良好的大“局”观,而且善于做“局”,从一个个不同的“局”里,去发现历史人物的命运。

——南开大学历史学院教授李冬君