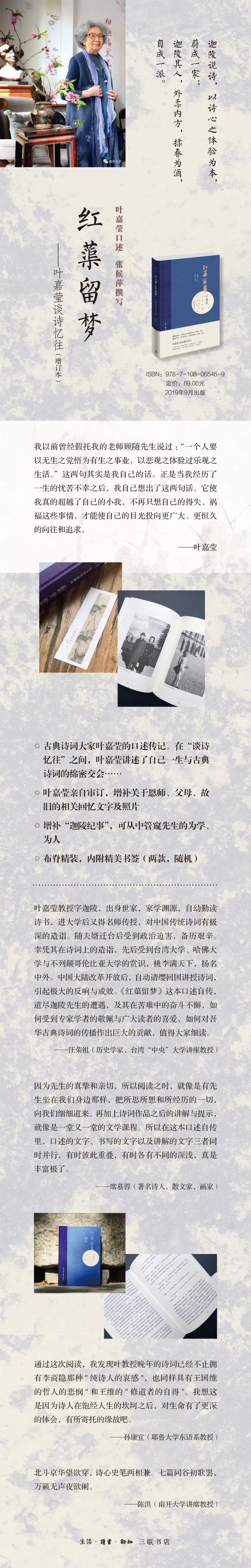

红蕖留梦:叶嘉莹谈诗忆往(增订本)-图书推荐

产品特色

内容简介

叶嘉莹一本口述传记,在“谈诗忆往”之间,对自己一生的诗词创作、学术研究、人生经历和师友交游作了细致的梳理和深入的叙述。作者一生与古典诗词绵密交会,她不仅以古典诗词为业,更在古典诗词中所蕴涵的感发生命与人生智慧的支撑下渡过了种种忧患与挫折。

作者简介

叶嘉莹,号迦陵。1924年生于北京,毕业于辅仁大学国文系,师从诗词名家顾随。20世纪50年代任台湾大学教授,并在淡江大学、辅仁大学任兼职教授。60年代应邀担任美国哈佛大学、密西根州立大学客座教授。后定居加拿大,任加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授,1991年选为加拿大皇家学会院士。自1979年归国讲学,先后在北京大学、南开大学、复旦大学、南京大学、四川大学等数十所高校讲学。1996年在南开大学创办中华古典文化研究所,1999年以其退休金、以恩师顾随名号设立“驼庵奖学金”。2008年荣获首届“中华诗词终身成就奖”。2012年被聘为中央文史研究馆馆员。2016年荣获年度“影响世界华人大奖”终身成就奖。2018年,将自己的所有财产捐赠给南开大学,设立“迦陵基金”,以推动古典诗词教育,助力中华优秀传统文化传承。

张候萍,1954年生于天津。1979年至1983年就读南开大学历史系。天津市工会管理干部学院教师,现已退休。在南开就读期间,有幸聆听叶嘉莹先生授课。1999年末在南开园与先生重逢,再次跟随先生学习。2001年始随访先生,积十余载,成《红蕖留梦》。

精彩书评

★回顾我平生走过的道路,是中国的古典涛词伴随了我的一生。诗词的研读并不是我追求的目标,而是支持我走过忧患的一种力量。

我亲自体会到了占典诗歌里边美好、高洁的世界,而现在的年轻人,他们进不去,找不到一扇门。我希望能把这一扇门打开,让大家能走进去,把不懂诗的人接引到里面来。这就是我一辈子不辞劳苦所要做的事情。

我以前曾经假托我的老师顾随先生说过:“一个人要以无生之觉悟为有生之事业,以悲观之体验过乐观之生活。”这两句其实足我自己的话。正是我经历了一生的忧苦不幸之后,我自己想出了这两句活。它使我真的超了自己的小我,不再只想自己的得失、祸福这些事情,才能使自己的日光投向更广大、更恒久的向往和追求。

-一叶嘉莹

目录

《红蕖留梦》解题叶嘉莹

和一首诗相遇——《红蕖留梦》代序沈秉和

读叶嘉莹先生《谈诗忆往》有感而作绝句三章陈洪

心灵的飨宴——叶嘉莹先生的诗教席慕蓉

第一章 回溯家世

第二章 少年读书

第三章 恩师顾随

第四章 长路漫漫

第五章 漂泊北美

第六章 结缘南开

第七章 研读治学

第八章 良师益友

结束的话

迦陵纪事

后记

增订本后记

参考书目

精彩书摘

《红蕖留梦:叶嘉莹谈诗忆往(增订本)》:

这些年,我虽然遭遇了一些不幸,但从我一开始教书,学生就都对我非常好,不管是大陆的学生还是台湾的学生,真的是对我非常好。这里我要说说一位叫陈槐安的学生。

陈槐安是台湾本省人,家在台南,他自己在台北租了房子住。他很小就没有母亲了,继母对他很不好。那时我的两个女儿言言和小慧还很小,他就常常到我家里来,想要感受一下母亲跟小孩的感情,这样就熟了起来,有的时候他还带着我的两个女儿出去玩。以前我不大知道他的身世,后来他才告诉我他从小没有母亲,他到我这里感受到了母亲的感情。后来他就一直管我叫妈妈,这个学生很奇妙,如果在同学面前,他不敢叫出声来,只是把嘴一闭,然后张开,做出发“妈妈”声音的口型。有一天他打电话跟我说:妈妈,我在院子里种了一棵树,你来看看吧。我说你种的树多大多高,他说跟我一样高。他已经是大学的男生,我以为他种了那么高的一棵树呢。我去了一看,是一棵小小的树,他竟然把自己想象成一个那么小的小孩子,一个需要母亲呵护的小孩子。

那时我在台湾大学、淡江大学、辅仁大学三个大学教书。我先生还在二女中汐止分部教书,不能经常回来,家里就是我带着两个女儿,还有我父亲。台湾常常有大台风,有一天晚上又是刮起了狂风暴雨的大台风,陈槐安黑更半夜地冒着大风大雨跑来了。风雨之中,忽然间我听见外面有人叫门,我赶快打开门一看是他,我就说他:这么大风大雨的你还往外跑。他说这么大的狂风暴雨,家里老的老、小的小他不放心,来看一看我家有什么事。他真的是对我很好,他是把我作母亲一样看待的。

那时我每天都是搭公共汽车去上课,每天中午或是下午下课的时候,公共汽车都很挤,没有座位,陈槐安就算好了我下课的时间,提前到前边几站上车先占一个位子,等到我上车他就把位子让给我坐,这对于时瘦弱而又劳累的我是很有用的。台湾的男学生都要服兵役,他去服兵役的时候,到南部的一个地方受军训,放假的时候,他还是跑回来到我家里来看我们。有一次台湾也是刮起了大台风,引起了水灾,从台南到台北中间的路都不通了,火车也没有,他从南部是不能回来了。可是他居然又跑回来了,他说他是步行走过了那一段,才又搭车回来看我们的。

还有一件事,那时我喜欢王国维的词,我不但讲过王国维的《人间词话》,我还有意要写王国维词的注释。我刚刚开始写了几条,还没有写完,陈槐安说他帮我去查资料,我就把笔记本给了他。可是不久我就离开台湾去了美国,一直很多年都没有联系,我的王国维词的注解也一直没有完成。后来是我在南开大学成立了研究所以后,我的秘书安易在我的指导下,做了王国维词的注解,才算把这件事完成了。

我离开了台湾以后,中间有二十多年没有回去。等到台湾开放以后,我再回到台湾的时候,很多次同学聚会,陈槐安都没有出现。这个学生的性格很孤僻,不经常跟别人来往,所以也没有人知道他的消息。一直过了相长的时间.有一次我回到台湾,他们班有个同学碰见他了,告诉他我回来了。那天我接到一个电话,是他打来的。时我在台湾新竹清华大学,他在台北,他说要从台北来新竹看我。我在台湾新竹清华大学讲课有很多录音带,有一个学生姚白芳说要帮我整理这些录音带,我需要把这些录音带复制一套给她。那天陈槐安还没有来,我就走出去把这些录音带送去复制。那时台湾已经有很多人开车了,我出去的时候,看见一个人开车停到了我住的宿舍前边,我真的没有认出他来。等我回来的时候,他还站在楼门口,他看见我还是管我叫妈。他变化非常大,很多头发已经脱落了,真是不容易认出来。这时还有一个跟他同班的同学也来看我,也不认识他了。

……

前言/序言

1970年代某日午后,我,一个家住澳门的诗词自学者,走进一间书店,在一本香港学术刊物《抖擞》上看到了叶嘉莹先生的论文《(人间词话)境界说与中国传统诗说之关系》。我站定读了一个多小时。不是“打书钉”,而是放不下两个新鲜字:“感发”。我把那段论述玩索多遍之后,乃恍惚间见到了一条通向诗心的幽径。

2000年,国际词学研讨会在澳门大学举行,我是赞助者之一,经主人施议对教授之介,认识了叶先生。商人和诗词大家,举杯互祝之后,能有多少话呢?于今十年点检,不期鸿雁成桥,若串合其走过的路程,可以往返月亮几遭了。叶先生又时有诗词创作寄示。诗者,透明无渣滓,人心恣去来;其意或在看诗词如何能在一个俗子心中呈现吧。

迦陵说诗,以诗心之体验为本,蔚成一家;迦陵其人,外柔内方,自成一派。周济评稼轩:“稼轩固是才大,然情至处,后人万不能及。”我以为,“情至”亦迦陵先生的气质结穴处,更自有其境。

先生荷月出生而小字日荷,彼得之于荷者是十六岁时的《咏莲》:“植本出蓬瀛,淤泥不染清”;她还之于荷者是六十四岁时写下的“犹存翠盖”(《瑶华》),是八旬之后的“莲实有心应不死”(《浣溪沙》)。借用缪钺先生“层层脱换”之评,彼由花而叶而果,情往思返,蜂绝蝶来,耐人寻味。细按迦陵之情至,似分两个层面。情,多得之于天,乃如其所自言:“只有有情之人才有敏锐的心灵和感受,才有觉悟的灵性”;至,多由自身而来,是总不为自身的磨难或普世的精神沉沦而降低标准,始终对心中服膺的某种崇高理念持守追寻是也。

以此自有肝肠的眼目说诗,每能于常人漠视的地方发现美。

小词,在一些人眼中早已成为“退化的大脑残迹”,但叶先生以理解的同情、精细的语言研究把词区别于诗的审美特质剔出:那些“日日花前常病酒,不辞镜里朱颜瘦”的句子脱却了锦袍,竟自有忧时伤国、拍遍栏干之志意可味。值得玩索的是,在反复考研之后,近年叶先生进一步在小词特质的成因处升华出“弱德之美”这一概念。叶先生发现,不仅是唐五代小词,豪放派词人苏轼在“天风海雨”中所蕴涵的幽咽怨断之音,以及辛弃疾在“豪雄”中所蕴涵的沉郁悲凉之慨,究其实,也同属于在外在环境的强势压力下,不得不将其“难言之处”变化出之的一种“弱德之美”。由此俯瞰,小词乃跃出原有的语境,有效地同化、结合到更大的文化活流之中——现代人久已被不断向外界索取、征服以满足各种欲望的观念所浸渍,“强就是美”;且不论其中道理何在,词中呈现的“弱德之美”至少提供了另一种又传统又能应对时代挑战的美学景观——人能超越动物性只因为人究竟活在真实的感情和感情的真实中;人要远望天空,也要足踏地上;一座朽弱的老木头房子的温煦,足可卸却许多钢筋水泥的空冷;人生不如意事常八九,但领悟下的和艺术中的真情,把握内心的持守与精进仍然是自由可为之事。“小窗横幅有余春”,小词因叶迦陵之手眼而从被认定的某种公式中逾越与脱离出来,释放出新的、既感性又有哲学意味的愉悦能量,成功了一种“越界”的奇观。诗可以令人心不死,任何时代皆有的弱势群体或可由此而亲炙得另一种在苦难中生存的美学。叶先生的崭新词论所掀动的是一场词体重生的变革。作为一种文本,小词确是早已写出,但它尚待一代又一代的读者与说者不断“完成”;因为只有被呈现出来的艺术才能感动人,才会被承认。